di Amedeo Paparoni

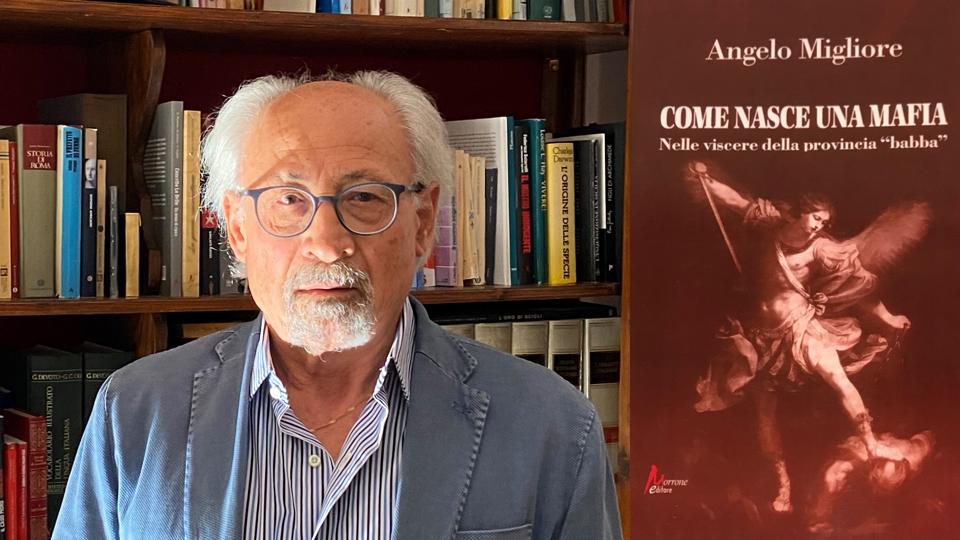

Angelo Migliore, classe 1947, è stato a capo della Squadra Mobile di Siracusa dal 1982 al 1990. Nel 2014 ha pubblicato Come nasce una mafia. Nelle viscere della provincia «babba», in cui ha raccontato e documentato dettagliatamente come è emerso il fenomeno mafioso a Siracusa.

Dott. Migliore, negli anni ottanta Siracusa è stata teatro di svariati omicidi e attentati dinamitardi. Non sono mancate le bombe in luoghi istituzionali. Questi atti di sfida aperta allo Stato ricevevano spazio sulla stampa nazionale?

Gli eventi violenti che accadevano nella nostra città non ricevevano la stessa attenzione di casi verificatisi a Catania, Palermo o nella Sicilia occidentale in generale perché si riteneva che in questa provincia non avesse avuto radicamento la criminalità di tipo mafioso. Per questo era chiamata la “provincia babba”. Lo stesso si diceva di Messina e Ragusa. Tuttavia a Siracusa sono avvenuti fatti gravissimi. Mi riferisco, per esempio, all’attentato dinamitardo all’autovettura del giudice istruttore Francesco Fabiano, avvenuto nel 1980, seguito dopo pochi giorni dall’attentato al palazzo di giustizia, dove i magistrati si erano riuniti per solidarizzare con il collega. La criminalità organizzata siracusana volle dimostrare la sua forza e al contempo intimidire i magistrati. Ci furono anche altri episodi, come l’attentato alla casa circondariale di Siracusa nel 1987 e l’attentato alla questura nel 1988. Questi fatti avrebbero meritato ben altra attenzione, non solo mediatica ma anche istituzionale. Bisognava prendere atto della gravità degli eventi, cosa che non avvenne, con la conseguenza che gli uffici investigativi e giudiziari non vennero mai messi in condizione di poter svolgere la propria attività con la giusta efficienza ed efficacia.

C’è qualche episodio, tra quelli che ha vissuto in prima persona, che ritiene avrebbe dovuto riceve maggiore attenzione mediatica e istituzionale?

Oltre agli eventi che ho citato, posso menzionare la strage del 1988 del Bar Moka, nella centralissima via Roma, che provocò quattro feriti e due morti, tra cui l’incolpevole Carmelo Zaccarello, e l’omicidio del piccolo Giovannino Caruso di appena dieci anni, avvenuto a Francofonte nel 1984. Il bambino fu ucciso barbaramente a coltellate da due killer per punire il padre, Il boss Giovanni Caruso che imponeva la sua autorità a tutti i piccoli delinquenti che volevano mettersi in proprio. Il clima era così avvelenato che anche piccoli malviventi commettevano queste efferatezze. Ma voglio ricordare anche la cattura del pericolosissimo latitante Nunzio Salafia e dei suoi due accoliti, Salvatore Genovese e Antonio Ragona, avvenuta nel 1982. Salafia doveva scontare la pena di 24 anni di reclusione a seguito di una condanna definitiva. Da lì a pochi giorni venne raggiunto da mandato di cattura del giudice Giovanni Falcone per la strage della circonvallazione, avvenuta a Palermo nello stesso anno, nella quale rimasero uccisi l’autista, il civile Giuseppe Di Lavore, i tre carabinieri Silvano Franzolin, Salvatore Raiti e Luigi Di Barca che stavano provvedendo al trasferimento del mafioso catanese Alfio Ferlito, e lo stesso boss. In quel periodo i trasferimenti da un carcere a un altro dei detenuti, anche se mafiosi, avvenivano con autovetture private, taxi guidati da privati cittadini. Dopo pochi giorni seguì un altro mandato di cattura per Salafia in quanto ritenuto uno degli esecutori della strage di via Carini a Palermo, in cui erano stati uccisi il prefetto Dalla Chiesa, la moglie Emanuela Setti Carraro e l’agente di scorta Domenico Russo. Anche se Salafia e i suoi accoliti furono poi assolti dalle accuse più gravi, eventi come il loro arresto, se fossero avvenuti in altre località, avrebbero generato un interesse ben diverso.

In occasione di quell’arresto ha collaborato con Beppe Montana e Ninni Cassarà, assassinati da Cosa nostra tre anni più tardi. Che ricordo ha di questi colleghi?

Ninni Cassarà era mio collega di corso, passammo sei mesi insieme, tutta la durata del corso all’Istituto superiore di polizia di Roma. Poi lui andò a lavorare prima a Trapani e poi a Palermo. Continuammo ad avere rapporti di lavoro. Ebbi il piacere di conoscere Beppe Montana per la prima volta in occasione dell’arresto che ho citato prima. Lui e i componenti la sua squadra rimasero a Siracusa tre giorni e non presero neppure alloggio in hotel perché non avevano tempo per dormire. Durante le pause di lavoro riposavano sui divani sgangherati che avevamo in ufficio. Diedi a Beppe le chiavi di casa mia per potersi fare una doccia e prendersi qualche ora di riposo mentre io rimanevo a seguire le operazioni. Lo avevo conosciuto in quell’occasione, ma tra noi funzionari di polizia c’era a volte un’intesa reciproca che si percepiva a livello epidermico. Tra tutti i colleghi con cui ho avuto a che fare nella mia carriera, Cassarà e Montana furono certamente tra i migliori per capacità professionali, per senso del dovere e per sopportazione dei carichi di lavoro. La loro abnegazione era ineccepibile. Ho un ricordo bellissimo di loro. Tutt’ora mi commuovo ogni qualvolta mi trovo a parlare o a sentire parlare di loro.

Nel leggere il suo libro stupisce il lunghissimo elenco di sparatorie e omicidi registrati a Siracusa in quegli anni. Gli attentati ai danni degli affiliati non risparmiavano neppure i loro figli che, anche quando restavano illesi, assistevano alla morte violenta dei genitori. Come reagiva la città?

Nemmeno questi eventi riuscivano a scuotere la sensibilità della cittadinanza. Posso citare due episodi. Nell’agosto del 1981 il boss Giuseppe Cannizzaro fu ucciso da una raffica di proiettili da due killer mentre faceva colazione al bar in compagnia del figlio di dieci anni. Il bambino pur rimanendo illeso assistette all’esecuzione del padre. Nel 1988 il consigliere comunale Franco De Grande, in macchina con la figlia di dieci anni, venne bloccato da un’autovettura con a bordo due killer. Per proteggere la figlia uscì dall’auto e i killer, pur avendola vista, fecero fuoco. La piccola rimase in auto per diversi minuti a pochi metri dal cadavere del padre prima di essere soccorsa.

Che clima si respirava allora a Siracusa? Ci si era grottescamente abituati a quei terribili episodi?

C’era un clima di rassegnazione dettato soprattutto dal terrore che si era instaurato nella città. Chiunque in quel periodo rischiava di essere coinvolto in sparatorie per regolamenti di conti o di rimanere vittima di un attentato dinamitardo. Avvenivano anche nelle ore diurne e in pieno centro cittadino. Nella quasi totalità dei casi la gente non denunciava o non testimoniava. Durante un nostro intervento in piazza Santa Lucia trovammo il titolare del circolo privato dove era avvenuta una sparatoria che puliva le tracce di sangue pur di non dover poi rilasciare testimonianze. La vittima, Emanuele Germano, era il cosiddetto malandrino del tempo, uno che gestiva le controversie con le mani o al massimo con un proiettile alle gambe. Il salto di qualità del crimine organizzato siracusano fu talmente rapido che questi vecchi malavitosi non si resero conto delle intenzioni delle nuove leve.

Quando e come avvenne il salto di qualità del crimine organizzato siracusano?

Alla fine degli anni settanta, quando i gruppi emergenti “istituzionalizzarono” le estorsioni, costringendo quasi tutti gli esercenti della città e dei centri vicini a pagare la tassa mafiosa, e iniziarono a trafficare in sostanze stupefacenti. All’epoca i giovani si riunivano in Piazza Adda dove girava qualche piccolo spacciatore di marijuana. I gruppi criminali si resero conto che il mercato era redditizio e se ne impossessarono. Più tardi crebbe anche il traffico di eroina anche se il massimo della diffusione si raggiunse solo nei primi anni novanta.

La DIA ha più volte sottolineato i legami dei gruppi siracusani con quelli catanesi affiliati a Cosa nostra. Tuttavia lei nel 2014 ha scritto che la criminalità organizzata siracusana risponde ai criteri dello stampo mafioso, ma non la ritiene direttamente legata a Cosa nostra. A distanza di anni è ancora dello stesso avviso?

Quanto riportato nel libro si riferisce alla situazione tra la fine degli anni settanta e i primi anni novanta, non credo di avere il polso esatto della situazione adesso, non essendo più sul campo. Tuttavia penso non vi sia una stretta dipendenza della criminalità locale da Cosa Nostra perché i nostri gruppi mafiosi sono nati per impulso autonomo e hanno operato autonomamente, seppur subendo qualche condizionamento dalla vicina Catania. Infatti nella nostra provincia non abbiamo avuto contezza di elementi affiliati con il rito previsto da Cosa nostra, con poche eccezioni come il lentinese Sebastiano Nardo, rappresentante della longa manus del gruppo catanese di Nitto Santapaola. Fa bene la DIA nei suoi report a parlare di stretti collegamenti tra la piazza di Siracusa e quella di Catania. Sono sempre esistiti e continuano a esistere anche se non possiamo parlare di dipendenza diretta. È significativo che nei primi anni ottanta, quando cominciò la guerra di mafia tra gruppi rivali siracusani e in particolare tra i fedeli di Agostino Urso e Salvatore Belfiore, l’intervento di Santapaola, uno dei più grossi personaggi mafiosi dell’epoca, non fu sufficiente a fermare le violenze.

Parlando con i Siracusani che ricordano la situazione degli anni ottanta, spesso si sente dire che il periodo peggiore delle violenze è finito. Tuttavia quest’anno a Siracusa si sono registrati una quindicina di attentati dinamitardi. Da cittadino siracusano crede che la città stia vivendo un momento di emergenza?

Certamente in città e provincia non c’è oggi la situazione di emergenza che registrammo negli anni ottanta. Ci fu un’occasione in cui a distanza di pochi minuti si verificarono tre attentati dinamitardi in tre esercizi commerciali diversi. Si trattava della stessa mano, qualcuno che ci voleva far capire che poteva colpire come, quando e dove voleva. Questo non significa assolutamente che la situazione in questa città sia rosea anche perché tuttora la società siracusana soffre l’onda lunga di quella situazione che si era venuta a creare negli anni ottanta. Oggi lo Stato è meglio organizzato in termini di uomini e mezzi per affrontare problemi di sicurezza pubblica, ma la criminalità mafiosa si è potuta espandere nelle province della Sicilia, e non solo, fino ad allora rimaste immuni dal contagio, perché tutti gli investigatori e gli uffici giudiziari all’epoca non vennero messi in condizione di esercitare con la giusta organizzazione ed efficacia il contrasto alla criminalità. A noi mancava tutto: avevamo apparecchi per le intercettazioni telefoniche che si inceppavano, automobili scassate, risorse insufficienti. Inoltre la legislazione penale faceva acqua da tutte le parti. All’epoca non c’erano ancora norme come il 41 bis, non esistevano DIA, DNA e DDA. Non si trattava di una carenza nell’attività investigativa dovuta a incapacità o superficialità degli operatori. Le forze dell’ordine facevano la loro parte nel migliore dei modi, mandando in galera centinaia di delinquenti, appartenenti ai gruppi mafiosi o alla criminalità comune. Ricordo una telefonata del direttore della locale casa circondariale che mi chiedeva di non eseguire ulteriori arresti perché la struttura poteva contenere novanta reclusi, ma in media ne ospitava tra i duecento e i duecentoventi. Purtroppo le maglie della giustizia al tempo erano così larghe da consentire sempre ai criminali lo stato di libertà. Ma forse è il caso di ripetere che anche la situazione attuale non è idilliaca.